Le site web de la Société française d’histoire des outre-mers (S

Articles les plus récents

-

Hors-Série Concours de la S

fhom - Capes et Agrégation d’histoire, 2022-2025Commander (10 €) le hors-série Histoire coloniale et impériale de l’Afrique :

https://www.payasso.fr/librairie-sfhom/commandes -

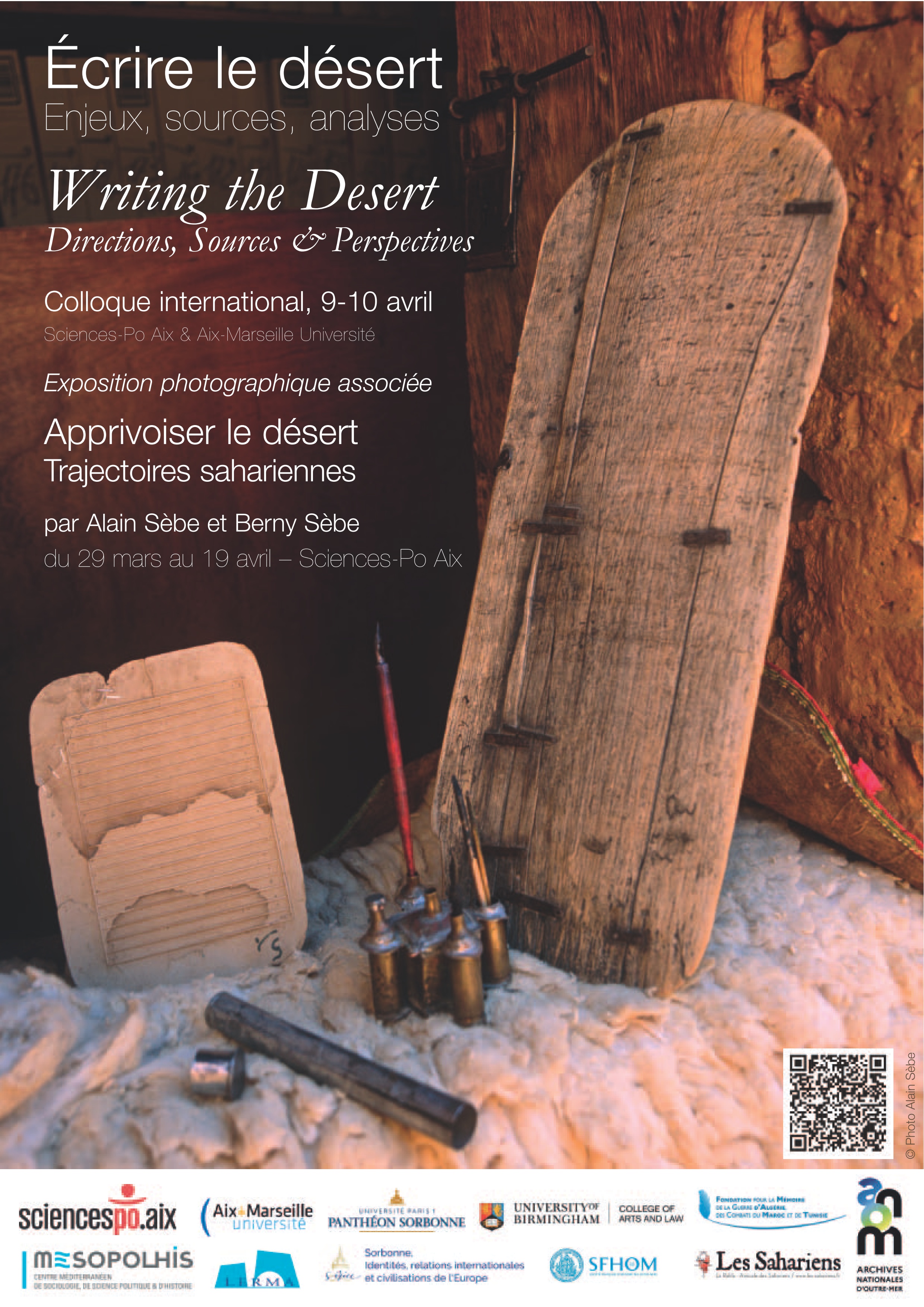

Colloque international ’Écrire le désert. Enjeux, sources, analyses’ (Aix-en-Provence, 9 & 10 avril 2024)

Le 9 avril 2024 à 09h49

Colloque international ’Écrire le désert.

Enjeux, sources, analyses’

Multi-sites et sur Zoom

9 avril, de 9h à 10h : ANOM - 29, chemin du moulin de Testas

9 avril, à partir de 10h15 - Aix-Marseille Université | UFR ALLSH

Salle de colloque 1 Bat T1 | 29 avenue Robert Schuman

10 avril : Sciences-Po Aix | Espace Philippe Séguin | Avenue Jean Dalmas

Aix-en-Provence, Mardi 9 et Mercredi 10 avril 2024

"Comment écrit-on l’histoire du désert ? Et de quel désert s’agit-il, en fonction de quelle aire culturelle ? Alors que les études consacrées aux espaces sahariens ont pris de nouvelles directions ces dernières années – notamment autour de questions négligées auparavant telles que la mobilité (McDougall & Scheele 2012 ; Rossi 2015) ou les réseaux (Brachet 2009 ; Lydon 2015) et l’émergence de nouvelles identités sahariennes à la suite des décolonisations (Lecoq 2010 & 2019), ou dans le cadre de nouvelles explorations des relations entre colonisés et colonisateurs (Pandolfi 2018 ; Lefebvre 2021), ce colloque a pour ambition de créer un espace de réflexion autour du matériau fondamental de toute recherche académique : d’un côté les archives qui nourrissent le travail du chercheur, et de l’autre les questions autour desquelles s’articule son enquête. Il s’agira de dépasser les césures chronologiques et géopolitiques majeures qui ont notamment marqué la relation entre la France et le Sahara (Frémeaux 2008) – récemment remises en lumières dans le cadre des programmes des concours français (Vermeren et al. 2023) – en inscrivant au cœur de notre démarche une dimension comparative incluant les espaces désertiques du monde anglophone, dans le but de proposer une réflexion autour des thèmes fondamentaux qui ont marqué le « temps long » de l’histoire des déserts.

A un moment où le champ des études sahariennes se régénère et s’étend clairement au-delà des frontières du monde francophone (dans lequel il était longtemps resté cantonné), ce colloque propose d’exploiter de nouvelles pistes archivistiques et d’offrir un bilan historiographique de la réflexion autour des espaces arides, en ouvrant également des perspectives sur l’histoire longue et vers la question plus large du rôle, de la représentation et des spécificités du désert dans la trajectoire de l’humanité. Il prendra en compte en particulier autour les interrogations suivantes :

– Pourquoi et comment écrit-on l’histoire des territoires désertiques ? Quels sont ses apports singuliers à l’histoire mondiale ?

– Comment les études sahariennes et les études des déserts plus généralement peuvent-elles s’articuler pour mieux comprendre l’histoire de l’humanité ?

– Qui écouter ? Ou la difficile question des sources et des voix citées dans des espaces où l’écrit est souvent rare.

– Quelle est la place de l’environnement dans l’histoire des espaces désertiques ?

– Quels sont les facteurs qui ont pu rendre les régions désertiques, et en particulier la zone saharo-sahélienne, sujette à des crises et conflits à répétition depuis la fin du XXe siècle ?"

Informations pratiques

Renseignements /Info :

Walter Bruyère-Ostells et Berny Sèbe

walter.bruyere-ostells@sciencespo-aix.fr

b.c.sebe@bham.ac.uk

Toutes les sessions se tiendront en hybride via Zoom :

bit.ly/4c4bUSU

The conference will take place in hybrid mode.

Zoom link : bit.ly/4c4bUSU [Please note : CEST times/GMT+2]

Résumés en ligne / Online Abstracts

Lien internet / Internet Link – bit.ly/3TUw4aI

Amical et chaleureux merci à Berny Sèvbe pour la transmission des informations. -

N° 420-421 : "La presse dans l’Empire colonial français" (mars 2024)

Le 2 avril 2024 à 17h07

Sommaire détaillé du numéro 420-421 : La presse dans l’Empire colonial français (mars 2024)

Dossier coordonné par Franck Laurent et François Vignale

Ce numéro est disponible sur Cairn.info

La presse dans l’Empire colonial français

Issus d’un colloque qui s’est déroulé à l’Université du Mans en juin 2023, les textes rassemblés dans ce dossier expriment la volonté de considérer le phénomène de la presse dans les espaces coloniaux non seulement comme source documentaire pour la connaissance de l’histoire coloniale dans ses différents aspects, mais aussi comme un objet en soi. Sans nullement prétendre à l’exhaustivité, l’ensemble ici constitué balaie une grande diversité chronologique et géographique de situations, des années 1830 aux années 1960, des Antilles à l’Indochine et du Levant à l’Afrique du Nord, et s’intéresse également aux questions documentaires, aux difficultés d’accès et de traitement tout en suggérant des moyens, notamment technologiques, pour une exploitation scientifique plus performante. Au total, ces articles encouragent à poursuivre, sur des bases en partie renouvelées et avec une ambition plus haute, l’étude de cet objet singulier et multiforme, d’une richesse parfois mal soupçonnée, qu’est la presse des espaces coloniaux.

Prospectus du numéro : -

Journée d’hommage à Pierre Brocheux (Paris, Halle aux Farines - 3 avril 2024)

Le 1er avril 2024 à 19h28

Journée d’hommage

à Pierre Brocheux

Historien du Vietnam, de l’Indochine et de l’Asie du Sud-Est

L’homme, l’œuvre et son héritage

Université Paris Cité - Bâtiment Halle aux Farines

Rez-de-Chaussée - Amphi 10 E (côté Seine)

15, esplanade Pierre Vidal-Naquet - Paris 13e

Mercredi 3 avril 2024, de 14 heures à 18 heures.

"En partenariat avec le GIS ASIE, l’IFRAE et l’EFEO, et en présence de Daniel Hemery, l’événement rassemblera des témoignages et des présentations de ses travaux et de son héritage dans différents champs de la recherche historique en France et à l’international, par ses anciens étudiants et collègues.

Participeront à cette demi-journée des étudiants du département d’histoire (Licence et Master en Histoire de l’Asie) et de la section vietnamien de LCAO et INALCO.

Vous êtes les très bienvenus."

-

Vient de paraître La Naissance du marché des valeurs en France. L’achat et la vente des actions (XVIIe-XVIIIe siècles) sous la direction d’Éric R

oulet chez Classiques GarnierLe 1er avril 2024 à 11h34

Vient de paraître La Naissance du marché des valeurs en France. L’achat et la vente des actions (XVIIe-XVIIIe siècles) sous la direction d’Éric R

oulet chez Classiques Garnier, coll. "Rencontres" (n° 614), 202 p. ISBN : 978-2-406-16116-5 Prix : 23 € (existe également en version électronique).

"Les compagnies qui apparaissent en France au début du xviie siècle pour le commerce au lointain reposent sur les actions. L’examen des modalités de vente et d’achat des actions peut nous permettre de mieux comprendre ces sociétés. Comment la puissance publique encadre-t-elle les pratiques ?"

ÉricRoulet est professeur d’histoire moderne à l’université Littoral Côte d’Opale. Ses travaux portent sur le développement des modèles européens en Amérique aux XVIe et XVIIe siècles et l’organisation de la colonisation et des échanges. Il a publié plusieurs ouvrages sur les compagnies. Il dirige actuellement le programme ANR ACTIMOD consacré à l’actionnariat en France à l’époque moderne. -

Vient de paraître Le mouvement hibiste. Jihad et résistances dans le Sud marocain (1910-1934) de Rachid

Agrour aux Presses Universitaires de RennesLe 19 mars 2024 à 19h12

Vient de paraître Le mouvement hibiste. Jihad et résistances dans le Sud marocain (1910-1934) de Rachid

Agrour aux Presses Universitaires de Rennes, coll. "Histoire", 2023, 227 p. ISBN : 978-2-7535-9332-9 Prix : 24 € (existe également en version électronique).

"Au début du siècle dernier, le sultan du Maroc vient de signer un traité qui place désormais son pays sous le protectorat de la France (30 mars 1912). À l’ombre du maréchal Lyautey, un sultan de substitution, totalement soumis aux nouveaux maîtres français, a été proclamé. Cependant, nombreux sont ceux qui, au Maroc, refusent le fait accompli et se révoltent face à la mainmise étrangère sur le pays. Ainsi, dans le Sud marocain, Moulay Ahmed el Hiba, fils d’un marabout ouestsaharien (Ma el Aïnin), se fait proclamer sultan du Jihad en 1912 ; une première fois à Tiznit, la seconde à Marrakech. Ces événements ont donné naissance à un mouvement qui pendant plus de vingt ans (1912-1934) symbolisera pour ces populations berbères et ouest-sahariennes la résistance à l’avancée inéluctable des troupes coloniales françaises et espagnoles.

Fondée sur une analyse croisée d’archives inédites, aussi bien françaises que marocaines, l’auteur fait la lumière sur un événement fondateur de la conquête coloniale du Maroc. Mythifiée, récupérée ou occultée, la figure fondatrice du mouvement hibiste est encore aujourd’hui le sujet d’un conflit mémoriel ayant pour objet l’Ouest saharien."

Avec le soutien du ministère des armées et du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

RachidAgrour , docteur en histoire contemporaine de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est spécialiste de l’histoire du Maghreb colonial et du domaine berbère. Il a publié aux Éditions Bouchène Léopold Justinard, missionnaire de la tachelhit. Quarante ans d’études berbères (1914-1954). -

Vient de paraître L’esclavage dans les mondes musulmans, des premières traites au traumatisme de M’hamed

Oualdi aux Éditions AmsterdamLe 19 mars 2024 à 11h28

Vient de paraître L’esclavage dans les mondes musulmans, des premières traites au traumatisme de M’hamed

Oualdi aux Éditions Amsterdam, coll. "Contreparties", 2024, 237 p. ISBN : 978-2-35480-283-7 Prix : 19 €.

"L’esclavage dans les mondes musulmans suscite de nombreux fantasmes et de multiples instrumentalisations. Cet ouvrage propose une mise au point rigoureuse et informée sur ce sujet, afin de couper court aux polémiques qui l’entourent.

Objet d’études scientifiques mais aussi et surtout de passions politiques, l’esclavage dans les mondes musulmans suscite de nombreux fantasmes et de multiples instrumentalisations. Pour couper court aux inlassables polémiques qui entourent ce sujet prétendument tabou, M’hamed Oualdi l’aborde dans cet ouvrage en historien, c’est-à-dire d’une manière attentive à la fois à l’établissement des faits et à l’appréhension de leur complexité.

Contre la vision homogénéisante d’un esclavage « islamique » unifié qui ne sert qu’à relativiser la gravité de la traite atlantique, il souligne la diversité des traites au sein de ces mondes depuis la période médiévale et la pluralité des formes que prend la servitude en leur sein. Il pointe aussi le caractère ambivalent des politiques abolitionnistes mises en œuvre par les puissances européennes au XIXe siècle, avant d’interroger la persistance de l’esclavage et des traumatismes qui lui sont liés dans les sociétés arabes et musulmanes contemporaines. Des premières traites aux « post-esclavages », ce sont ainsi non seulement les étapes marquantes dans l’histoire de ces sociétés qui sont restituées, mais aussi la trajectoire et la parole de millions d’hommes et femmes asservis."

Professeur à Sciences Po Paris, M’hamedOualdi (https://twitter.com/oualdi_m) est historien du Maghreb moderne et contemporain. -

Vient de paraître Justice d’empire. La répression dans les colonies françaises au XVIIIe siècle de Marie

Houllemare aux PUFLe 18 mars 2024 à 21h40

Vient de paraître Justice d’empire. La répression dans les colonies françaises au XVIIIe siècle de Marie

Houllemare aux PUF, 2024, 441 p. ISBN : 978-2-13-083277-5 Prix : 26 €.

"Si la colonisation est une entreprise avant tout militaire et économique, la justice participe à la consolidation du gouvernement colonial. Placés sous l’autorité du secrétaire d’État de la Marine, les magistrats coloniaux adaptent le droit pénal métropolitain à des sociétés très diverses, en grande partie fondées sur l’esclavage. Au-delà de la diversité des espaces et des dynamiques sociales coloniales, la mise en œuvre de pratiques répressives communes dans toutes les colonies est un facteur non négligeable d’intégration des différents territoires colonisés à un ensemble impérial qui se consolide entre le milieu du XVIIe et la fin du XVIIIe siècle.

À partir d’un dépouillement d’archives sans précédent, cette enquête propose des éclairages concrets sur un régime pénal racialisé, apportant ainsi une contribution importante à l’histoire des colonisations européennes."

MarieHoullemare (https://twitter.com/HoullemareM) est professeure d’histoire moderne à l’Université de Genève. Spécialiste de l’histoire de la justice et de l’État, elle étudie la construction de l’empire colonial français par le droit aux XVIIe et XVIIIe siècles. Elle est notamment l’autrice de A Global History of Early Modern Violence and its Restraint, avec Erica Charters et Peter H. Wilson, Manchester University Press, 2020). -

Salon du Livre Africain de Paris 2024 (15-17 mars 2024, Mairie du VIe arr.)

Le 15 mars 2024 à 19h31

Salon du Livre Africain de Paris

3e édition - 2024

Mairie du 6ème arrondissement

78, rue Bonaparte - 75006 Paris

Du vendredi 15 au dimanche 17 mars 2024

Entrée libre au Salon et aux Conférences

Thème : Décloisonner les imaginaires - Repenser les futurs

Pays invité : la Côte d’Ivoire

Hommage à Henri Lopes

Source de l’information :

https://www.salondulivreafricaindeparis.com/

https://twitter.com/salondulivreaf2 -

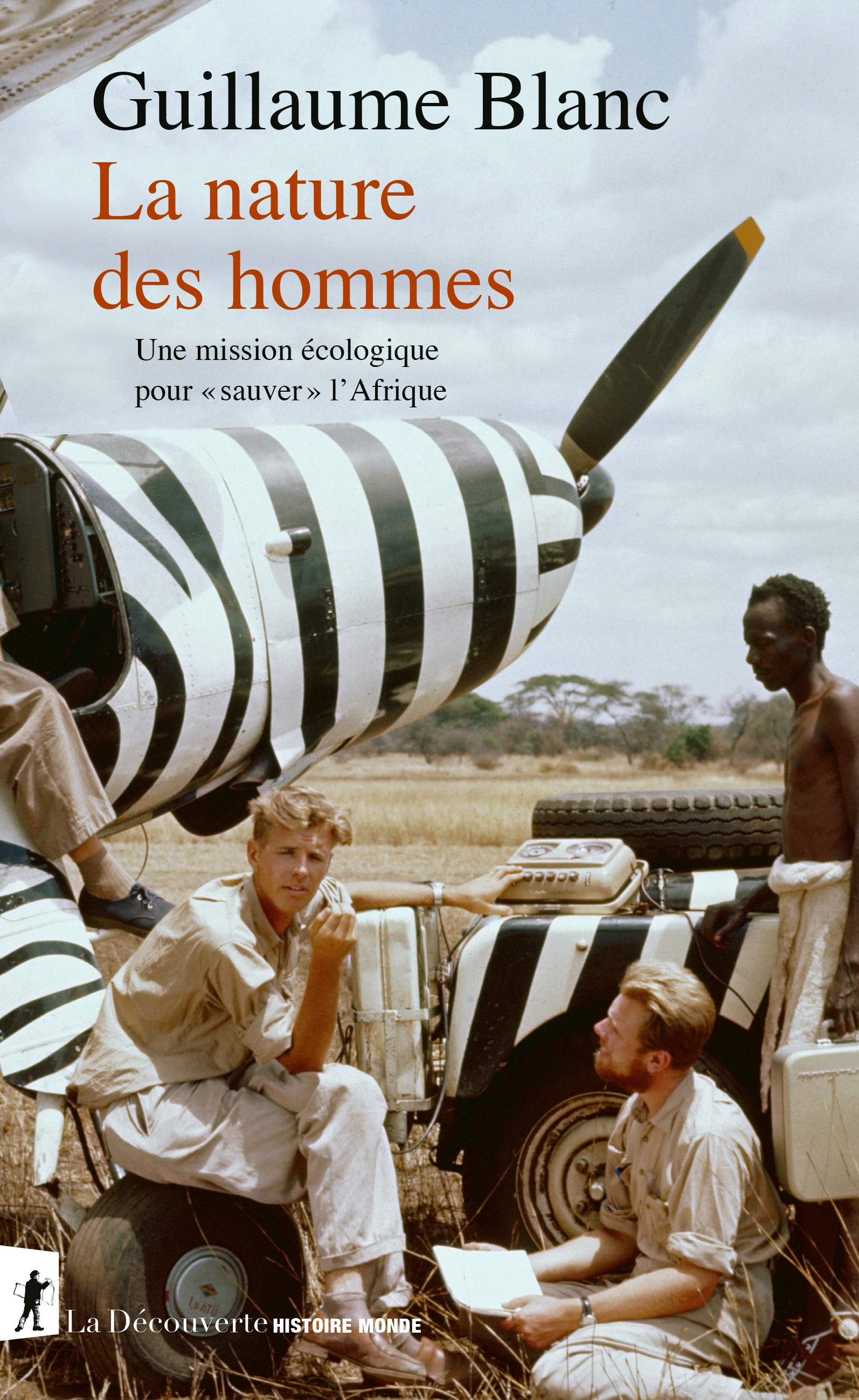

Vient de paraître La nature des hommes. Une mission écologique pour "sauver" l’Afrique de Guillaume

Blanc à La DécouverteLe 15 mars 2024 à 18h30

Vient de paraître La nature des hommes. Une mission écologique pour "sauver" l’Afrique de Guillaume

Blanc à La Découverte, coll. "Histoire-Monde", 2024, 327 p. ISBN : 978-2-348-08174-3 Prix : 22 € (existe également en version électronique).

Le livre est également disponible sur Cairn.info.

"Pendant la colonisation, pour sauver en Afrique la nature déjà disparue en Europe, les colons créent des parcs en expulsant brutalement ceux qui cultivent la terre. Et au lendemain des indépendances, avec l’Unesco ou le WWF, les dirigeants africains " protègent " la même nature, une nature que le monde entier veut vierge, sauvage, sans hommes.

Les suites de cette histoire sont connues : des millions de paysans africains expulsés et violentés, aujourd’hui encore. Mais comment a-t-elle pu advenir ? Qui a bien pu organiser cette continuité entre le temps des colonies et le temps des indépendances ? Guillaume Blanc répond à ces questions en plongeant le lecteur au cœur d’une étrange mission écologique mondiale, lancée en 1961 : le " Projet spécial africain ".

L’auteur raconte l’histoire de ce Projet, mais, plutôt que de suivre un seul fil narratif, il redonne vie à quatre mondes, que l’on découvre l’un après l’autre : le monde des experts-gentlemen qui pensent l’Afrique comme le dernier refuge naturel du monde ; celui des colons d’Afrique de l’Est qui se reconvertissent en experts internationaux ; celui des dirigeants africains qui entendent contrôler leurs peuples tout en satisfaisant les exigences de leurs partenaires occidentaux ; celui, enfin, de paysans auxquels il est demandé de s’adapter ou de disparaître. Ces hommes ne parlent pas de la même nature, mais, pas à pas, leurs mondes se rapprochent, et ils se rencontrent, pour de bon. Ici naît la violence. Car c’est la nature des hommes que d’échanger, pour le meilleur et pour le pire."

Historien de l’environnement et de l’Afrique contemporaine, GuillaumeBlanc est maître de conférences à l’université Rennes 2 et membre junior de l’Institut universitaire de France. Il est notamment l’auteur de L’Invention du colonialisme vert (Flammarion, 2020) et de Décolonisations. Histoires situées d’Afrique et d’Asie (Seuil, 2022). -

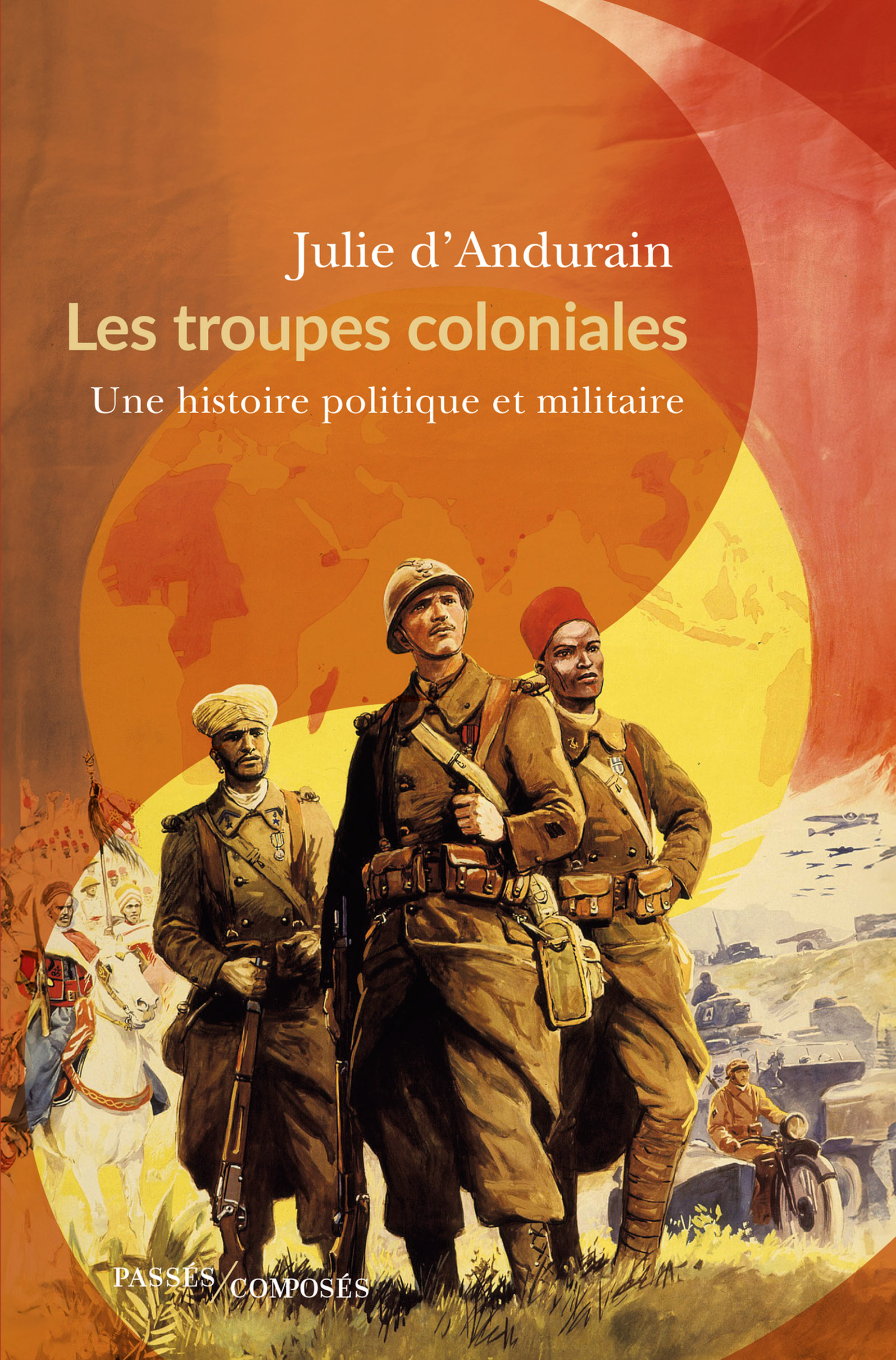

Vient de paraître Les troupes coloniales. Une histoire politique et militaire de Julie

d’Andurain chez Passés ComposésLe 19 février 2024 à 10h52

Vient de paraître Les troupes coloniales. Une histoire politique et militaire de Julie

d’Andurain chez Passés Composés, 2024, 394 p. ISBN : 979-1-0404-0283-1 Prix : 23,50 € (existe également en version électronique).

"Pour avoir été le bras armé de la colonisation, les troupes coloniales n’ont à l’évidence pas bonne presse, à moins que l’on en ait une vision caricaturale opposant les figures de sabreurs de la République aux héros tour à tour conquérants, explorateurs et bâtisseurs. Symbole de la puissance et du génie français à l’étranger, la Coloniale est pourtant au cœur de l’histoire politique et militaire française, de l’expansion coloniale des XIXe et XXe siècles au départ des Français d’Algérie en 1962.

Composée de troupes d’infanterie et d’artillerie – marsouins et bigors –, soutenue par un service médical et une intendance spécifique, on la réduit trop souvent aux tirailleurs, qui n’en sont qu’une composante. Chargée de représenter la souveraineté française outre-mer, que ce soit pour conquérir des territoires, les administrer, réprimer des révoltes intérieures ou les défendre d’une agression extérieure, ces troupes participent à toutes les opérations de guerre du XXe siècle, servant aussi en métropole pendant les deux conflits mondiaux. Cette force militaire épouse donc très logiquement les vicissitudes de la politique extérieure de la France, ce que démontre Julie d’Andurain dans cette première réflexion globale sur les troupes coloniales, instruments de la République pour soutenir la place de la France au sein de ce que l’on appelait alors « l’équilibre des Puissances »."

Agrégée et docteure en histoire, membre de l’Académie des sciences d’outre-mer, Julied’Andurain est professeure en histoire contemporaine à l’université de Lorraine (Metz). Spécialiste des questions coloniales et des phénomènes guerriers, elle est l’auteure, notamment, de Colonialisme ou impérialisme ? Le parti colonial en pensée et en action et d’une biographie du général Gouraud.

Merci amical et chaleureux à notre collègue Julie d’Andurain, pour nous avoir signalé cette précieuse parution, pour laquelle nous la félicitons !