Le site web de la Société française d’histoire des outre-mers (S

Articles les plus récents

-

Hors-Série Concours de la S

fhom - Capes et Agrégation d’histoire, 2022-2025Commander (10 €) le hors-série Histoire coloniale et impériale de l’Afrique :

https://www.payasso.fr/librairie-sfhom/commandes -

Paru récemment Spatial Appropriations in Modern Empires, 1820-1960 : Beyond Dispossession sous la direction de Didier

Guignard et IrisSeri-Hersch chez Cambridge Scholars PublishingLe 26 avril 2023 à 08h55

Paru récemment Spatial Appropriations in Modern Empires, 1820-1960 : Beyond Dispossession sous la direction de Didier

Guignard et IrisSeri-Hersch chez Cambridge Scholars Publishing, 2019, 361 p. ISBN : 978-1-5275-3669-2 Prix : 64,99 £.

"This book provides fresh insights into colonial and imperial histories by focusing on spatial appropriations. Moving away from European notions of property, appropriation encompasses the many ways in which social actors consider a space as their own. This space may be physical or immaterial, public or intimate, lived or imagined.

In modern empires, spatial appropriations amounted neither to a material and violent dispossession orchestrated by European or Japanese powers, nor to an ongoing and unquestioned resistance by subaltern peoples. They were rather sites of complex interactions, in which the part of each actor owed as much to “foreign” domination as to other political, social, economic and environmental factors.

Cutting across common historiographical boundaries, the chapters of this book bring to light the declination and conjugation of various forms of spatial appropriation in the modern imperial age (1820-1960), taking readers on a journey from Russia to China, from the United States to South America, and from the Mediterranean world to Africa."

DidierGuignard is a CNRS Researcher at the Institut de Recherches et d’Études sur les Mondes Arabes et Musulmans, France. His work focuses on the political, legal and social history of colonial and post-colonial Algeria. His last edited book is Propriété et société en Algérie contemporaine. Quelles approches ? (2017).

IrisSeri-Hersch is an Assistant Professor in Modern Middle Eastern History at Aix-Marseille University, France. Her work, published in both English and French, explores the history of Mahdist and colonial Sudan, Sudan Studies, and Palestine/Israel. She is the author of Enseigner l’histoire à l’heure de l’ébranlement colonial. Soudan, Égypte, empire britannique (2018). -

Paru récemment Enseigner l’histoire à l’heure de l’ébranlement colonial. Soudan, Égypte, empire britannique (1943-1960) d’Iris

Seri-Hersch chez KarthalaLe 26 avril 2023 à 08h33

Paru récemment Enseigner l’histoire à l’heure de l’ébranlement colonial. Soudan, Égypte, empire britannique (1943-1960) d’Iris

Seri-Hersch chez Karthala, coll. "Terres et Gens d’islam", 2018, 384 p. ISBN : 9782811119706 Prix : 29 € (existe également en version électronique).

La version électronique est accessible sur Cairn.info.

"Alors que les combats de la Seconde Guerre mondiale achevaient de dissoudre le mythe de la supériorité de l’homme blanc, le Soudan était disputé par ses deux maîtres officiels, la Grande-Bretagne et l’Égypte. Le territoire s’acheminait-il vers l’indépendance ou une union politique avec son voisin méditerranéen ? La rivalité anglo-égyptienne, couplée à un impérialisme britannique soucieux de « préparer » les sociétés africaines à la souveraineté nationale, déboucha sur l’unification hâtive du Nord et du Sud-Soudan en 1947. Parvenues à des positions de pouvoir une décennie avant l’indépendance (1956), les élites du Nord s’attachèrent à faire du Soudan, pays à forte pluralité ethnolinguistique et religieuse, un État-nation arabe et musulman.

Dans ce contexte, un nouvel enseignement d’histoire fut élaboré pour les écoles élémentaires soudanaises. Quels en étaient les acteurs, les récits, les pratiques ? Cet ouvrage décortique les représentations, les apprentissages et les rapports sociaux sous-tendant la production et l’usage de manuels en langue arabe dans le Soudan colonial tardif. L’auteure propose également un éclairage comparatif sur l’histoire enseignée dans d’autres territoires de l’empire britannique en voie d’émiettement.

Ce livre offre de nouvelles clés de compréhension d’une séquence charnière dans l’histoire du monde contemporain. Au regard de l’actualité plus récente, il montre quel rôle l’histoire scolaire a pu jouer dans l’éclatement du cadre national soudanais après 1956, aboutissant à la scission du Soudan en deux États en 2011."

Iris Seri-Hersch est maître de conférences au Département d’études moyen-orientales (DEMO) d’Aix-Marseille Université et rattachée à l’Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans (IREMAM). Ses travaux portent sur l’histoire contemporaine du Soudan et de l’espace israélo-palestinien. -

Vient de paraître Histoire des Soninkés dans le Fouta Toro. Une minorité culturelle entre Mauritanie et Sénégal (XVIIIe-XXIe siècles) de Cheikhna

Wagué chez KarthalaLe 26 avril 2023 à 07h26

Vient de paraître Histoire des Soninkés dans le Fouta Toro. Une minorité culturelle entre Mauritanie et Sénégal (XVIIIe-XXIe siècles) de Cheikhna

Wagué chez Karthala, coll. "Hommes et sociétés", 2023, 508 p. ISBN : 978-2-8111-2929-3 Prix : 35 €.

Préface de PierreBoilley . Postface d’AbdoulayeBathily .

"Cet ouvrage constitue la première histoire des Soninkés du Fouta Toro qui vient combler un vide historiographique sur les Soninkés de la vallée du fleuve Sénégal, région connue pour le melting-pot de sa population. Cette étude est une contribution importante à la compréhension de l’histoire des Soninkés et de leurs spécificités sociolinguistiques dans cette région, partagée entre la Mauritanie et le Sénégal.

L’étude part du constat que les populations soninkées actuelles, installées en plusieurs endroits du Fouta Toro à partir de la fin du XVIII e siècle, ont su s’intégrer dans la région sans perdre « leur identité » culturelle, contrairement aux migrations soninkées précédentes. En effet, durant tout leur processus d’établissement, elles ont tout mis en œuvre pour contourner les éléments qui pourraient à long terme avoir raison de leurs spécificités socioculturelles.

L’originalité de cette étude sur les minorités soninkées du Fouta Toro est qu’elle ne se borne pas à un phénomène actuel, mais l’aborde sur le temps long historique, à partir de la fin du XVIII e siècle montrant ainsi que l’identité soninkée n’est pas monolithique, mais plurielle, et surtout qu’elle est dynamique sur la longue durée, interactionnelle avec les voisins et les pouvoirs (Almamiyat, administration coloniale, États indépendants...).

In fine, cet ouvrage montre que même si les Soninkés du Fouta Toro vivent avec des majorités différentes au sein desquelles ils demeurent minoritaires au niveau régional et national, ils n’en restent pas moins attachés à leurs particularités sociolinguistiques, en particulier à travers l’usage de leur langue et de leur « culture », contrairement aux migrations soninkées antérieures à la période étudiée dans cet espace sénégambien."

CheikhnaWagué est docteur en histoire moderne et contemporaine de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et enseignant-chercheur à l’Université Assane Seck de Ziguinchor. Il est aussi membre de l’Institut des Mondes Africains (IMAf) et du Centre de recherches interdisciplinaires sur les langues, les littératures, l’histoire, les arts et les cultures (CREILHAC). -

Vient de paraître Un esclave entre deux empires. Une histoire transimpériale du Maghreb de M’hamed

Oualdi aux Éditions du SeuilLe 25 avril 2023 à 20h22

Vient de paraître Un esclave entre deux empires. Une histoire transimpériale du Maghreb de M’hamed

Oualdi aux Éditions du Seuil, coll. "L’Univers historique", 2023, 272 p. ISBN : 9782021515930 Prix : 24 €.

"Florence, fin juin 1887, un dénommé Husayn rend l’âme. C’est le point d’orgue d’une trajectoire hors du commun d’un ancien esclave, né dans le Caucase, affranchi et devenu général de l’Empire ottoman ; l’achèvement d’une vie à circuler entre les empires bordant la Méditerranée.

Tout a commencé quelques décennies plus tôt. Husayn est vendu sur un marché d’Anatolie comme esclave, avant de l’être de nouveau à Istanbul, puis à Tunis. Là, il est éduqué et promu jusqu’à atteindre le rang de dignitaire de l’Empire ottoman avant que la colonisation de la Tunisie par la France en 1881 ne le contraigne à l’exil, en Italie. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car sa mort en Toscane provoque une série de conflits autour de sa succession qui mettent aux prises le sultan ottoman, ses vizirs, des fonctionnaires français, des juristes européens et des membres de communautés musulmanes et juives sur les deux rives de la Méditerranée.

Mobilisant des sources françaises, tunisiennes, italiennes, britanniques et ottomanes, Un esclave entre deux empires revient sur les pas de Husayn pour révéler les dimensions transimpériales de l’histoire de l’Afrique du Nord entre la seconde moitié du XIXe siècle et les années 1920. À travers ce destin singulier, ce livre montre en effet que l’histoire contemporaine du Maghreb ne saurait être lue au seul prisme de l’histoire coloniale française, mais qu’elle doit être appréhendée d’après l’histoire des sociétés maghrébines et au croisement de multiples puissances méditerranéennes."

Professeur à Sciences-Po Paris, M’hamedOualdi (https://twitter.com/oualdi_m) est spécialiste de l’histoire du Maghreb moderne et contemporain (XVIe-début du XXIe siècle). Il a publié en français Esclaves et maîtres (Publications de la Sorbonne, 2011) et dirige un programme de recherches européen (ERC) sur les fins d’esclavages au Maghreb. -

Vient de paraître Commandement colonial, résistances et décolonisation. Une histoire de l’Afrique contemporaine sous la direction de Patrick

Dramé et BorisLukic aux Éditions de l’Université de Sherbrooke-ÉDUSLe 25 avril 2023 à 20h12

Vient de paraître Commandement colonial, résistances et décolonisation. Une histoire de l’Afrique contemporaine sous la direction de Patrick

Dramé et BorisLukic aux Éditions de l’Université de Sherbrooke-ÉDUS, 2022, 242 p. ISBN : 978-2-7622-0362-2

L’ouvrage est en libre accès, au format pdf.

"Ce livre est le fruit des meilleurs essais issus du séminaire sur la thématique du Maintien de l’ordre aux XIXe et XXe siècles (HST 309-10-11) et de l’activité de recherche consacrée à La décolonisation et à la construction des États-nations en Afrique (HST 650-51-53). Ces deux importants séminaires ont été dispensés par le professeur Patrick Dramé à l’automne 2019 puis à l’hiver 2020. Ils ont été suivis par une vingtaine d’étudiantes et étudiants de premier cycle au département d’histoire de l’Université de Sherbrooke. Le séminaire se proposait d’explorer le vaste et fructueux champ de recherche que constitue la pratique du maintien de l’ordre aux XIXe et XXe siècles. Pour ce faire, le continent africain et plus spécifiquement le territoire colonial de l’Oubangui-Chari (actuel république Centrafricaine) offre un excellent terrain d’observation des objectifs, des enjeux, des mécanismes et des mutations du maintien de l’ordre, de la période pré-coloniale à l’ère postcoloniale, en passant par le temps de la domination coloniale européenne."

PatrickDramé est professeur au département d’histoire de l’Université de

Sherbrooke. Il a été titulaire de la chaire de recherche Lucienne-Cnockaert en histoire de

l’Europe et de l’Afrique entre 2007 et 2011. Ses champs de recherche portent sur l’histoire

du colonialisme, du maintien de l’ordre et de la décolonisation en Afrique. Il s’intéresse

également à l’histoire des relations internationales nord/sud. Ses recherches actuelles

se focalisent sur le panafricanisme, la violence politique et les constructions mémorielles

dans l’Afrique postcoloniale.

BorisLukic est titulaire d’un mémoire de maîtrise en histoire de l’Université de

Sherbrooke. Il est actuellement doctorant en histoire à l’Université d’Ottawa. Ses champs

d’intérêt s’inscrivent dans une approche d’histoire intellectuelle et d’histoire des idées.

Ses recherches portent notamment sur l’étude des fondements de la pensée et de la

théorie postcoloniale de l’essayiste tunisien Albert Memmi (1920-2020). -

Paru récemment L’Empire colonial français dans la Grande Guerre. Un siècle d’histoire et de mémoire sous la direction de Jeanne-Marie

Amat-Roze et ChristianBenoît sous l’égide de l’Académie des sciences d’outre-mer aux éditions DacresLe 25 avril 2023 à 16h55

Paru récemment L’Empire colonial français dans la Grande Guerre. Un siècle d’histoire et de mémoire sous la direction de Jeanne-Marie

Amat-Roze et ChristianBenoît et sous l’égide de l’Académie des sciences d’outre-mer aux éditions Dacres, coll. "Mémorial de Verdun", 2021, 905 p. ISBN : 979-10-92247-98-5 Prix : 35 €.

Introduction générale de FrançoisCochet .

"Fruit d’une exceptionnelle coopération scientifique, l’ouvrage L’Empire colonial français dans la Grande Guerre. Un siècle d’histoire et de mémoire, dirigé par Jeanne-Marie Amat-Roze et Christian Benoît, rassemble cinquante auteurs civils et militaires, universitaires, chercheurs, médecins et conservateurs.

Fondée en 1922 par le journaliste Paul Bourdarie qu’accompagnaient des personnalités civiles et militaires conscientes du tribut versé par les populations et les territoires de l’Empire pendant la guerre, l’Académie des sciences d’outre-mer a commémoré le centenaire de la Grande Guerre par un quinquennat de travaux. Des communications à caractère scientifique, accessibles au grand public, rappelèrent les particularités et la portée de la participation de l’Empire au conflit, dans les multiples registres de l’engagement, des conséquences et des héritages.

Le programme déclina cinq thèmes annuels : Mobiliser, les forces en présence ; Produire, l’effort de guerre ; Soigner, le soutien médical aux contingents d’outre-mer ; Se révolter, résister ; Honorer, commémorer. Travaux complétés par cinq itinéraires sur les traces de l’engagement des hommes de l’outre-mer ; ils invitent à découvrir de hauts lieux de mémoire. Sur cette histoire centenaire toujours féconde, cet ouvrage, d’une approche pluridisciplinaire inédite, mesure la contribution de l’empire ultramarin français à l’effort de guerre sous une pluralité d’aspects : militaire, bien sûr, mais aussi géographique, politique, économique, sanitaire, social et mémoriel. Il apporte des regards neufs, renouvelle et enrichit les connaissances par l’ouverture d’archives. Il livre aux plus jeunes des clés de compréhension de l’histoire et des mémoires des anciennes colonies françaises, et couvre la quasi-totalité d’un ensemble impérial qui regroupait environ 100 millions d’habitants (métropole comprise) et 10 millions de kilomètres carrés en 1914.

S’inscrivant dans un contexte rendant particulièrement sensible l’écriture de l’histoire coloniale française, cet ouvrage adopte une position mesurée, rigoureuse sur le plan méthodologique, soucieuse de jeter un pont entre les disciplines, et détachée au possible des biais idéologiques.

Ce livre est un hommage aux 700 000 hommes, soldats et travailleurs qui traversèrent les mers pour défendre la France.

Il reste maintenant au lecteur à apprécier la grande richesse des textes rassemblés ici et à apprécier à sa juste valeur le considérable travail réalisé par l’Académie des sciences d’outremer durant les cinq sessions de son cycle commémoratif.

(Extrait de l’introduction générale de François Cochet)"

auteurs et contributeurs :

Florent Amat, Jeanne-Marie Amat-Roze, Julie d’Andurain, Dominique Barjot, Olivier Blazy, Christian Benoit, Alban Bensa, Christophe Bertrand, Jean-Yves Bertrand-Cadi, Benoit Beucher, Jean-Louis Blanc, Michel Bodin, Philippe Bonnichon, Boris Bouget, Antoine Champeaux, François Cochet, Eric Deroo, Bastien Dez, Danielle Domergue-Cloarec, Jean- Jacques Fadeuilhe, Olivier Farret, Jean-Pierre Faure, Jean-Jacques Ferrandis, Jacques Frémeaux, Pierre Gény, Hélène Grandhomme, Douglas Gressieux, Frédéric Guelton, Louis- Armand Héraut, Séverine Laborie, François Lagrange, Pierre Lang, Guy Lavorel, Arnaud Léonard, Sylvie Le Ray-Burimi, Michel Levallois, Jean-Baptiste Manchon, Henri Marchal, Jean Martin, Marc Michel, René Migliani, Marc Morillon, Anne Marie Moulin, Stéphane Richemond, André Ronde, Bahija Simou, Alain Tirefort, Bastien Vandendyck, Serge Volper, Raphaëlle Walter. -

Paru récemment La question kabyle dans le nationalisme algérien. 1949-1962. Comment la crise de 1949 est devenue la crise "berbériste" d’Ali

Guenoun aux Éditions du CroquantLe 25 avril 2023 à 16h28

Paru récemment La question kabyle dans le nationalisme algérien. 1949-1962. Comment la crise de 1949 est devenue la crise "berbériste" d’Ali

Guenoun aux Éditions du Croquant, coll. "Sociétés et politique en Méditerranée", 2021, 512 p. ISBN : 9782365122757 Prix : 20 € (existe également en version numérique).

Préface d’OmarCarlier . Postface de MohammedHarbi .

"Cet ouvrage porte notamment sur deux aspects et deux moments de la lutte des nationalistes algériens pour l’indépendance de leur pays. L’un, longtemps ignoré, se rapporte à la crise dite « berbériste » de 1949, au sein du Parti du Peuple Algérien (PPA), suscitée par la définition même de la nation algérienne. L’autre, connu mais sous- analysé, sinon mal compris, à la montée en puissance de la Wilaya 3 et de son chef, Belkacem Krim, au sein du FLN et de l’ALN, pendant la guerre d’indépendance. L’étude n’oublie pas pour autant la période intermédiaire (1950- 1954), carrément négligée jusqu’ici et qui en conditionne pourtant la préparation, avec ses conséquences à l’échelle de la nation tout entière. Mais au-delà de cet objet direct, qui se suffit à lui-même, ce travail apporte une contribution importante à la compréhension de deux questions plus larges : celle de l’émergence d’un mouvement identitaire amazigh, y inclus sa dimension kabyle ; celle de la gestion de « l’ethnicité » par le nationalisme radical algérien, en deça et au-delà de la guerre d’indépendance.

L’auteur met au jour et en perspective de multiples faits ignorés, souvent incompris, tant des services de renseignement civils et militaires, que des acteurs en conflit, et des historiens eux-mêmes.

Avec une préface d’Omar Carlier et une postface de Mohammed Harbi ce livre ouvre de nouveaux débats. Il constitue une contribution originale à l’histoire politique de l’Algérie, notamment par l’attention portée aux questions régionales dans l’ensemble algérien."

AliGuenoun est docteur en histoire de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses travaux portent sur l’histoire de l’Algérie contemporaine. Il a notamment publié Chronologie du mouvement berbère. Un combat et des hommes (Alger, éditions Casbah, 1999). -

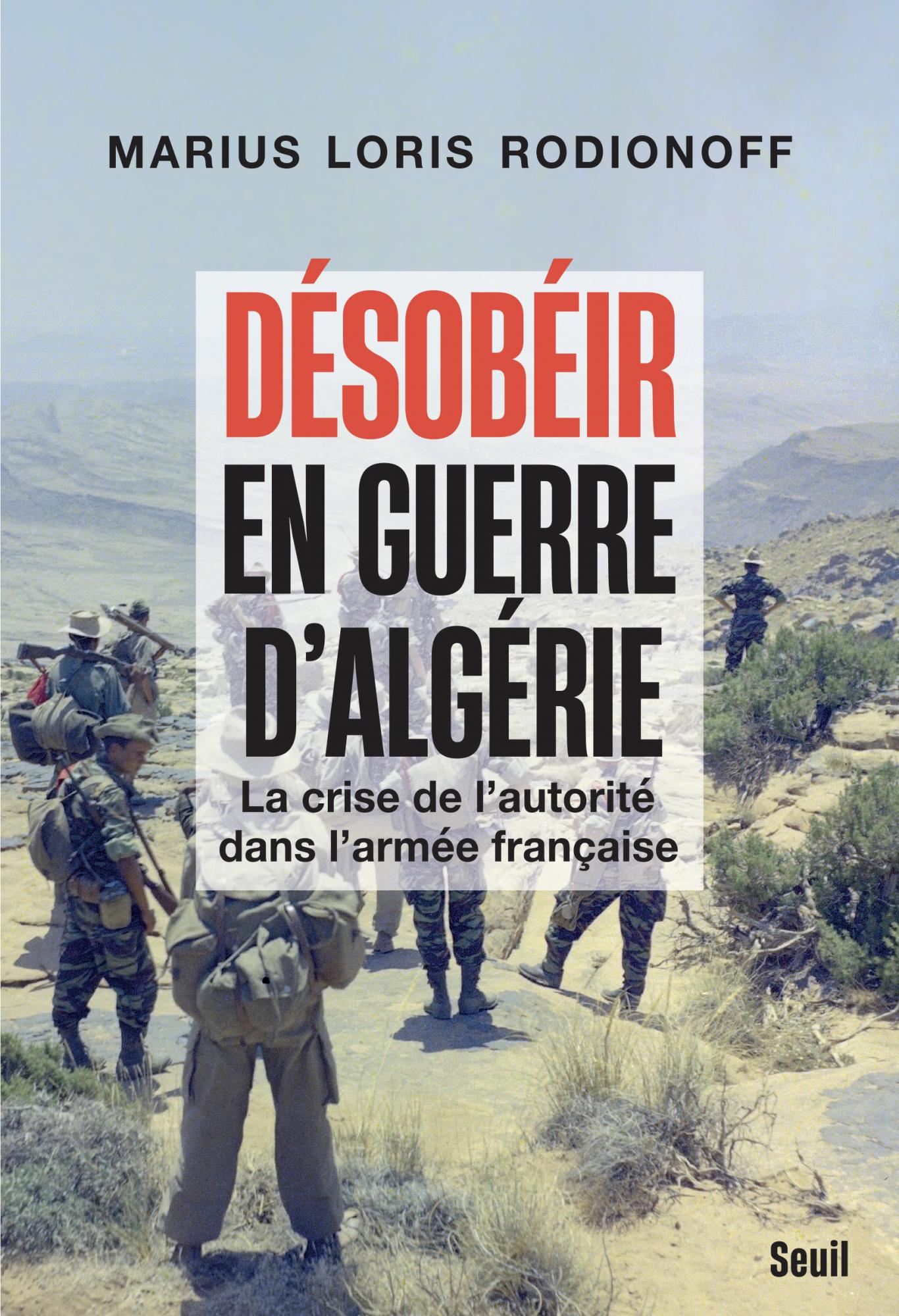

Vient de paraître Désobéir en guerre d’Algérie. La crise de l’autorité dans l’armée française de Marius

Loris Rodionoff au SeuilLe 25 avril 2023 à 15h32

Vient de paraître Désobéir en guerre d’Algérie. La crise de l’autorité dans l’armée française de Marius

Loris Rodionoff au Seuil, 2023, 232 p. ISBN : 9782021464948 Prix : 21,90 € (existe également en version électronique).

"En relatant la vie de plusieurs réfractaires inconnus à travers les traces laissées dans les archives des tribunaux, Marius Loris décrit les différentes formes de la désobéissance – de la contestation discrète à la résistance plus directe – parmi les soldats de l’armée française en Algérie. Si l’on connaît l’épisode du putsch d’avril 1961 ou le mouvement des rappelés en métropole contre le service militaire en 1955-1956, les résistances quotidiennes et les déviances de guerre restent largement inconnues et sous-estimées. Des épisodes d’importance mais ignorés, comme les nombreuses mutineries ayant eu lieu après les Accords d’Évian (mars 1962) jusqu’au départ définitif du contingent en 1964, ont pourtant émaillé le conflit.

Comment et pourquoi des appelés ont refusé les ordres ? C’est toute la question de la discipline dans une armée en guerre que pose ce livre à un moment où le commandement ne va plus de soi. Après la Seconde Guerre mondiale, le sentiment de l’honneur perdu couplé à celui de la perte de prestige de l’uniforme forme en effet un terrain explosif pour des officiers français qui se sentent méprisés et déclassés. Parallèlement, la guerre d’Algérie est aussi un moment de politisation intense du contingent, à l’image des mutations à l’œuvre dans la société française des années 1950-1960. L’heure est au refus de l’autorité et à l’antimilitarisme. La multiplication des petits actes de résistance dans le contingent en témoigne. À la sortie de la guerre, le pacte qui lie l’armée aux citoyens doit être repensé."

Docteur de l’Université Paris 1 Sorbonne, MariusLoris Rodionoff a mené des recherches sur la guerre contre-révolutionnaire durant la guerre d’Algérie. Il est par ailleurs poète et performeur. -

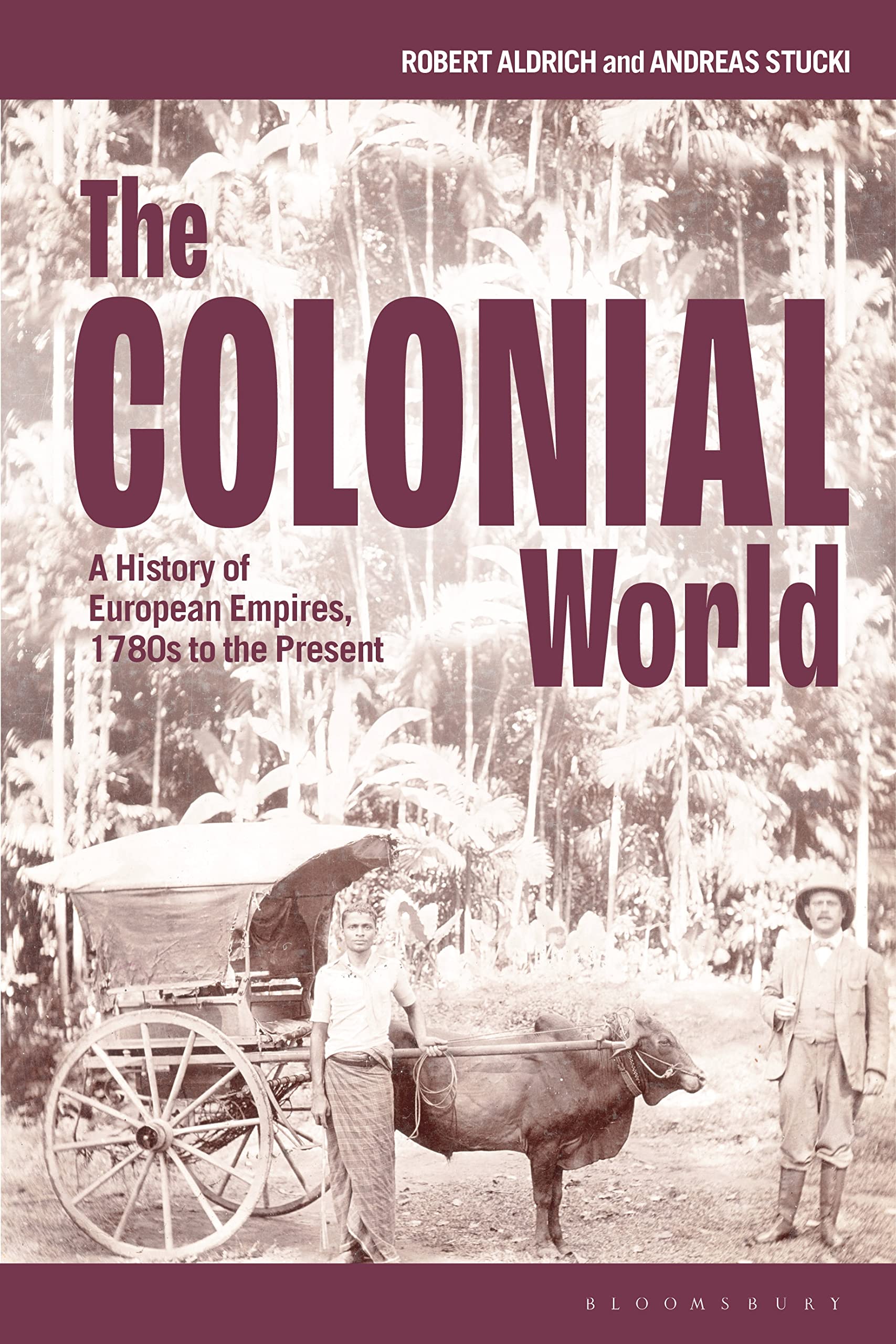

Vient de paraître The Colonial World A History of European Empires, 1780s to the Present de Robert

Aldrich et AndreasStucki chez BloomsburyLe 25 avril 2023 à 15h10

Vient de paraître The Colonial World A History of European Empires, 1780s to the Present de Robert

Aldrich et AndreasStucki chez Bloomsbury, 2023, 552 p. ISBN : 9781350092402 Prix : 22,49 £.

"The Colonial World : A History of European Empires, 1780s to the Present provides the most authoritative, in-depth overview on European imperialism available. It synthesizes recent developments in the study of European empires and provides new perspectives on European colonialism and the challenges to it. With a post-1800 focus and extensive background coverage tracing the subject to the early 1700s, the book charts the rise and eclipse of European empires. Robert Aldrich and Andreas Stucki integrate innovative approaches and findings from the ’new imperial history’ and look at both the colonial era and the legacies it left behind for countries around the world after they gained independence. Dividing the text into three complementary sections, Aldrich and Stucki offer an original approach to the subject that allows you to explore : - Different eras of colonisation and decolonisation from early modern European colonialism to the present day ; - Overarching themes in colonial history, like ’land and sea’, ’the body’ and ’representations of colonialism’ ; - A global range of snapshot colonial case studies, such as Peru (1780), India (1876), The South Pacific (1903), the Dutch East Indies (1938) and the Portuguese empire in Africa (1971).

This is the essential text for anyone seeking to understand the nature and complexities of modern European imperialism and its aftermath."

RobertAldrich is Professor Emeritus in the Department of History at the University of Sydney, Australia. His works on colonial history include Vestiges of the Colonial Empire in France : Monuments, Museums and Colonial Memories (2005), Cultural Encounters and Homosexuality in Sri Lanka : Sex and Serendipity (2014), and Banished Potentates : Dethroning and Exiling Indigenous Monarchs under British and French Colonial Rule, 1815-1955 (2018). He is the co-author (with John Connell) of The Ends of Empire : The Last Colonies Revisited (2020), and co-editor (with Kirsten McKenzie) of The Routledge History of Western Empires (2014) and co-editor (with Cindy McCreery) of Crowns and Colonies : European Monarchies and Overseas Empires (2016), Royals on Tour : Politics, Pageantry and Colonialism (2018), and Monarchies and Decolonisation in Asia (2020).

AndreasStucki is Ludwig and Margarethe Quidde Fellow at the German Historical Institute in Rome, Italy. He specialises in Caribbean and Iberian history of the nineteenth and twentieth century. He is the author of Violence and Gender in Africa’s Iberian Colonies : Feminizing the Portuguese and Spanish Empire, 1950s-1970s (2019) and of a monograph on the social history of the Cuban Wars of Independence, published in German in 2012 and in Spanish in 2017 (Aufstand und Zwangsumsiedlung : Die kubanischen Unabhängigkeitskriege, 1868-1898 ; Las Guerras de Cuba : Una historia de violencia y campos de concentración). -

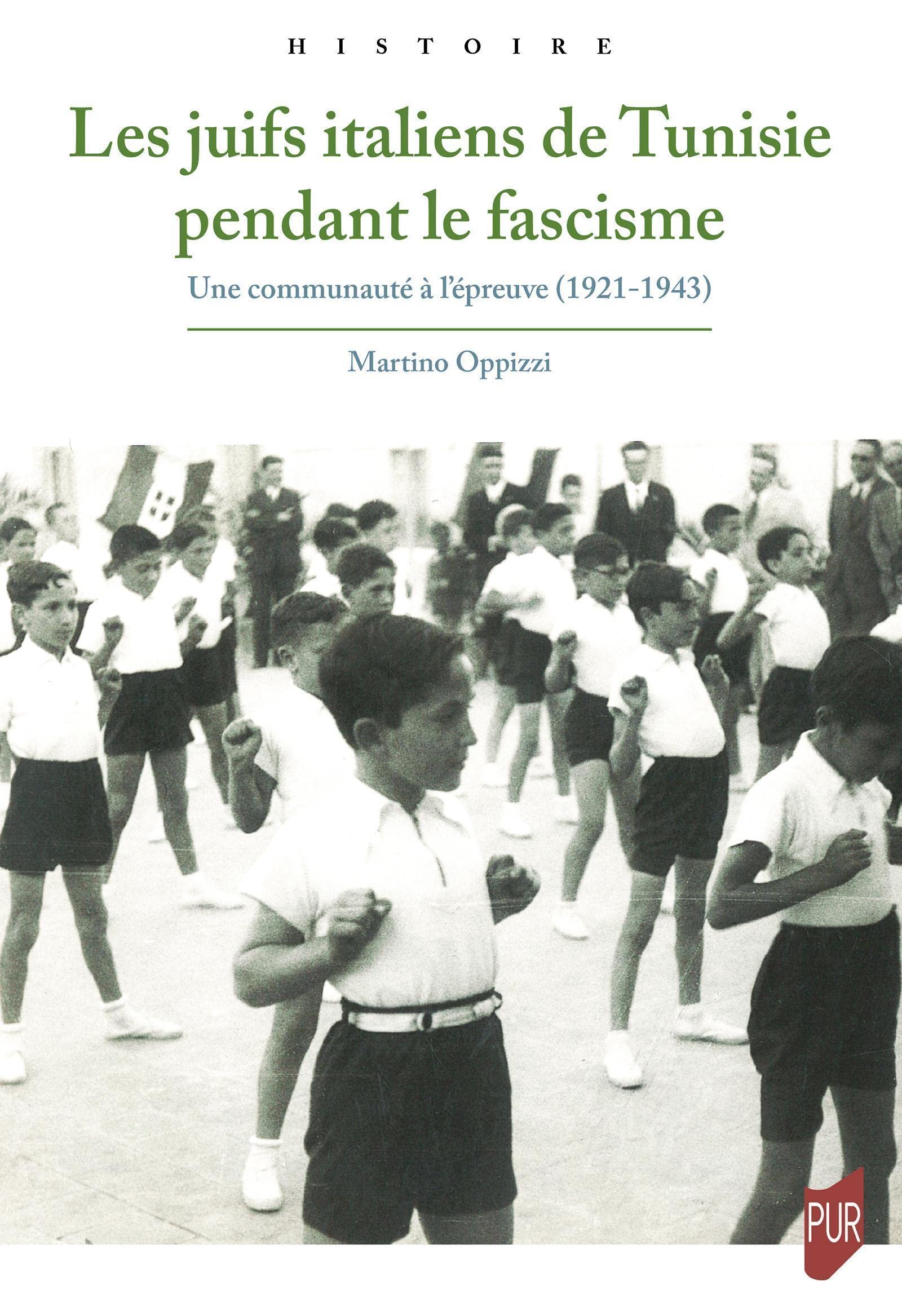

Vient de paraître Les juifs italiens de Tunisie pendant le fascisme Les juifs italiens de Tunisie pendant le fascisme. Une communauté à l’épreuve (1921-1943) de Martino

Oppizzi aux Presses Universitaires de RennesLe 25 avril 2023 à 14h15

Vient de paraître Les juifs italiens de Tunisie pendant le fascisme Les juifs italiens de Tunisie pendant le fascisme. Une communauté à l’épreuve (1921-1943) de Martino

Oppizzi aux Presses Universitaires de Rennes, coll. "Histoire", 2022, 324 p. ISBN : 9782753582750 Prix : 25 € (existe en version électronique).

Le livre est en accès ouvert sur OpenEdition Books.

"Terre de mélanges culturels et de politiques coloniales, la Tunisie a attiré de l’Europe des courants d’immigrations aussi bien que des visées impérialistes. La trajectoire des Juifs italiens, dits Livournais, s’inscrit au carrefour de ces axes. Une communauté enracinée en Tunisie depuis le XVIIe siècle, mais toujours assimilée au monde européen. Une population cosmopolite, mais jalousement attachée à Livourne et à l’Italie. Une double minorité, à l’égard tant de la nombreuse population juive locale que des cent mille émigrés italiens vivant en Tunisie au début du XXe siècle, mais toujours caractérisée par une forte identité collective.

Pendant l’entre-deux-guerres, la place sociale de cette communauté fut remise en cause par une série de phénomènes convergents : l’essor du nationalisme tunisien, les tensions diplomatiques italo-françaises, et surtout par la montée au pouvoir du régime fasciste, résolu à encadrer les communautés d’émigration dans sa politique impériale.

Sur la base de fonds d’archives et de témoignages inédits, ce travail reconstruit le parcours des Juifs italiens de Tunisie face aux stratégies de fascisation de Rome, en interrogeant les croisements identitaires dans les contextes d’émigration, la question de l’adhésion de masse au totalitarisme et le poids des médiateurs au sein des sociétés coloniales."

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et de l’université Paris 8 (laboratoire Institut d’Histoire du Temps Présent - UMR 8244)

MartinoOppizzi est docteur en histoire contemporaine et chercheur à l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP). Le présent ouvrage est issu de sa recherche de doctorat, réalisée à l’université Paris 8.